August 2024

什么是躯体化?

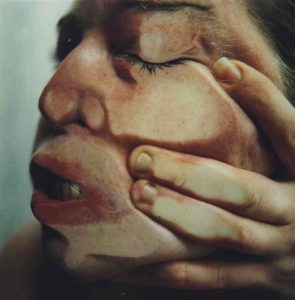

如果你对心理学感兴趣,可能听说过“躯体化”这个词。也许你也有过这样的体验:紧张时手抖、胃部不适,或是长期焦虑后感到头晕、胸闷——这些现象很可能就是躯体化的表现。

躯体化指的是心理上的困扰没有直接表现为情绪或心理症状,而是通过身体反应显现出来。比如,明明没有生理疾病,却反复出现疼痛、乏力、消化问题等不适。这些症状往往在体检时查不出明确病因,反而可能让人更加焦虑,形成恶性循环。

躯体化的成因复杂,可能与遗传、环境、心理状态,甚至对自身健康的过度关注有关。它并不是一种独立的疾病,而是一种常见的心理-生理反应模式。

躯体化意味着生病了吗?

虽然躯体化常伴随抑郁症、焦虑症等心理问题出现,但它本身并不等同于精神疾病。就像运动后心跳加快是身体的正常反应一样,躯体化也可能是心理压力下的自然现象,并不意味着你的身体或心理“出了问题”。

如何应对躯体化?

1. 理解它的本质:躯体化症状通常是暂时的,由情绪波动引起,而非真正的器官病变。比如,考试前的紧张可能导致手抖,但情绪平复后,症状往往会自然缓解。

2. 不要对抗,学会共处: 当不适感出现时,不必刻意压制或过度关注它。试着接纳这些反应,把注意力转移到其他事情上,让身体自行调节。

3. 必要时寻求专业帮助:如果症状长期存在,或严重干扰生活,建议咨询心理医生或心身医学科医师,获得更科学的指导。

最后,网络上关于躯体化的讨论有时会夸大其危害,其实不必过度担忧。大多数情况下,它是心理压力的一种表达方式,而非疾病的征兆。理解这一点,就能更从容地面对它。

Echos Psychology

Echos Psychology